Fondamentale sia per orientarci che per godere della tridimensionalità della musica, il riverbero rappresenta l’effetto forse più importante quando si tratta di “colorare” i nostri strumenti o le nostre tracce. Scopriamo come mai il fenomeno della riverberazione è indispensabile per avere un’esperienza completa del suono.

In questo articolo approfondiremo i meccanismi e l’utilizzo di quello che, a mio parere, è l’effetto di gran lunga più importante per un musicista, tanto per un cantante quanto per un chitarrista.

Dalle applicazioni più sperimentali alla semplice aggiunta di spazialità ad una traccia audio. Il riverbero ci accompagna in ogni momento: in studio e nella vita reale!

Che cos’è il riverbero e come funziona questo effetto?

Il riverbero è il fenomeno fisico che si verifica quando le onde sonore, emesse da una sorgente, si riflettono sulle superfici circostanti come muri, pavimenti o soffitti. Queste riflessioni multiple modificano direzione e intensità del suono con l’obiettivo di creare una sensazione di profondità e spazialità che percepiamo in un ambiente chiuso.

In pratica, il riverbero è ciò che rende un suono “vivo” e naturale: è la differenza tra il suono secco di uno studio insonorizzato e quello avvolgente di una cattedrale o di una sala da concerto.

Nella vita quotidiana, il riverbero è sempre presente e il nostro cervello lo utilizza per riconoscere la grandezza e la distanza degli spazi in cui ci troviamo. È grazie a esso che possiamo percepire se una voce proviene da una stanza ampia o da un corridoio stretto.

Questo effetto, oltre a essere parte integrante della nostra esperienza sonora naturale, ha anche un ruolo fondamentale nella musica e nella produzione audio, dove viene utilizzato per ricreare o enfatizzare l’ambiente acustico. Nei prossimi paragrafi vedremo come percepiamo il riverbero e quali sono le sue principali funzioni artistiche e tecniche.

Riverbero: etimologia, significato e definizione

In poche parole, il riverbero agisce come moltiplicatore di fonti. Immaginandoci infatti in una stanza mentre emettiamo un suono, quello che sentiremo sarà l’immediato suono di partenza seguito da una serie sempre più ravvicinata (e debole) dello stesso suono. Questa serie sarà composta dalle riflessioni sulle superfici della stanza che tornano alle nostre orecchie. Al contrario di un delay però le ripetizioni non avranno la stessa spaziatura temporale e saranno sempre più ravvicinate nel tempo.

Più volte un’onda è riflessa, più debole sarà la sua riflessione (energia che è trasferita alla superficie riflettente durante la riflessione) e più tempo ci metterà per arrivare al nostro orecchio. Difatti un’onda può essere riflessa anche più volte prima di essere sentita.

Come viene percepito il riverbero musicale?

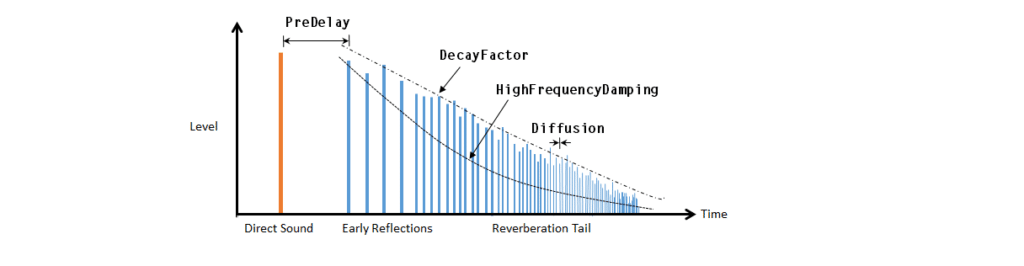

Tutto ciò può essere descritto graficamente dall’immagine a seguire.

Immaginiamo di emettere un suono impulsivo.

Come si può notare dall’immagine, il riverbero diminuisce in ampiezza e diventa più ravvicinato nelle sue ripetizioni man mano che il tempo avanza. Dividendolo nelle sue parti abbiamo le early reflections, ovvero le prime e più forti riflessioni che sono percepite come più definite, e la reverberant tail (coda del riverbero) in cui le ripetizioni non sono più distinguibili. Il pre-delay è il lasso di tempo trascorso tra il suono iniziale e la prima ripetizione. Un pre-delay maggiore darà l’impressione di essere in una stanza più grande e lo stesso effetto è ottenibile aumentando il tempo di riverberazione totale (decay).

Il nostro cervello, come quello dei nostri antenati, riesce a estrapolare informazioni sulla geometria della stanza unicamente dalla qualità del riverbero. Dunque, da ognuna delle sue parti precedentemente descritte. L’orecchio interno (responsabile dell’equilibrio) infatti in stanze anecoiche (completamente isolate acusticamente) risulta molto affaticato nello svolgere il suo compito naturale.

Inoltre, come l’occhio grazie alle ombre riesce a distinguere una superficie piatta, ad esempio una stampa sul muro da una superficie tridimensionale come un muro di vera roccia, l’orecchio riesce a distinguere direzionalità e autenticità dei suoni grazie alle informazioni percepite tramite il riverbero. In poche parole il riverbero per l’orecchio è come l’ombra per l’occhio: uno strumento per conoscere il mondo.

Tutta questa conoscenza ovviamente può essere usata a vantaggio della musica per creare esperienze sensoriali ed evocare atmosfere diverse.

Tipologie di riverbero: ecco le opzioni da poter utilizzare

Le principali tipologie di riverbero emulate dai vari effetti a pedale e rack sono spring (o a molla), plate e hall.

- Lo spring si rifà ai classici riverberi a molla presenti negli amplificatori valvolari. Il suo funzionamento è molto semplice. Un trasduttore trasforma il segnale elettrico in ingresso in un segnale meccanico che si propaga nella molla impiegando un certo lasso di tempo.

- La seconda tipologia di riverbero, plate, era principalmente utilizzata negli studi di registrazione ed è generato dalle vibrazioni di una lastra di metall. Possiede una maggior chiarezza del riverbero a molla e risulta più compatto.

- L’ultimo riverbero dei tre sopra citati, l’Hall, simula digitalmente,attraverso una tecnica chiamata convoluzione, la presenza dello strumento in un ambiente acustico particolare. L’Hall è decisamente la tipologia di riverbero che dona più spazialità al suono.

Anche i primi due riverberi oltre ad essere analogici possono essere simulati digitalmente in un processore di effetti o un pedale. Moltissimi altri riverberi come lo shimmer o il reverse sono ora presenti sul mercato grazie ai DSP (digital signal processor) sempre più performanti presenti nei pedali.

Ma tendenzialmente al di là delle particolari qualità di un riverbero i parametri da settare sono decay, mix e tone. Il decay allunga o accorcia la coda del riverbero. Avremo dunque un riverbero che è più o meno prolungato nel tempo a seconda di come settiamo il parametro. Il mix regola la proporzione tra segnale effettato e segnale dry, mentre il tone è un filtro che permette di modellare l’equalizzazione delle ripetizioni del suono generate dall’algoritmo del riverbero.

Questo articolo vuole essere un modo per spronare ogni appassionato a comprendere i meccanismi che stanno alla base del design del suono, rendendoli allo stesso tempo più autonomi e capaci di gestire al meglio questo preziosissimo effetto in situazioni nuove.

A cosa serve e dove viene utilizzato l’effetto riverbero in musica?

Comprendere questo fenomeno è fondamentale per ogni persona che vuole lavorare a stretto contatto col riverbero e con il suono nella musica, permettendo di ragionare su uno degli aspetti più importanti della musica live e registrata: la spazialità.

Il riverbero infatti restituisce al suono registrato la naturalezza e profondità di quella che è un’esperienza acustica completa e tridimensionale. Per rendersene conto basta andare in una stanza completamente isolata acusticamente ed in una stanza studiata ed ottimizzata per riverberare ed accorgersi di quanto suonare nella seconda sia più autentico e veritiero.

Esistono stanze costruite apposta per esaltare le caratteristiche di una batteria o di un violino (come la sala concerti del museo del violino di Cremona). Ma in mancanza della possibilità di registrare in un posto creato ad hoc ed in un contesto live l’aggiunta di un effetto come il riverbero permette di dare spessore e spazialità al suono.

Riverbero acustico: ecco perché è molto importante in ambito musicale

Il riverbero acustico è un elemento fondamentale nella musica perché definisce lo spazio e la profondità di un suono. Ogni ambiente – che sia una sala da concerto, uno studio di registrazione o una semplice stanza – possiede un proprio comportamento riverberante, determinato da dimensioni, materiali e forma delle superfici. Questo tipo di riverbero naturale dona calore e realismo all’ascolto.

In ambito musicale, comprendere e gestire il riverbero acustico è essenziale: un’eccessiva riflessione può rendere il mix confuso, mentre un ambiente troppo secco può far sembrare i suoni freddi e artificiali. Per questo motivo, tecnici del suono e musicisti studiano attentamente l’acustica dei luoghi in cui registrano o suonano dal vivo con pannelli fonoassorbenti e trattamenti acustici.

Utilizzare il riverbero nel modo giusto garantisce un suono più chiaro, naturale e coerente.

Riverbero ed eco: differenze e somiglianze in musica

Il riverbero e l’eco sono due effetti sonori spesso confusi, ma in realtà riproducono fenomeni acustici differenti. Il riverbero è il risultato di riflessioni multiple e ravvicinate del suono su superfici – come pareti o soffitti – che creano una coda sonora continua e naturale, tipica di una stanza o di una sala da concerto. L’eco, invece, è una ripetizione distinta e separata del suono originale, percepibile solo quando le onde sonore impiegano più di 50-100 millisecondi a tornare all’ascoltatore.

In musica, il riverbero serve a dare profondità e spazio al mix, mentre l’eco (o delay) aggiunge ritmo, movimento e senso di distanza. Entrambi gli effetti di riverbero sono ampiamente utilizzati in studio e sul palco: chitarristi, cantanti e produttori li combinano spesso per creare atmosfere più ricche e tridimensionali. Capire la differenza tra eco e riverbero permette di scegliere l’effetto giusto e ottenere un suono più equilibrato e professionale.

Contenuti Correlati:

- Riverbero in musica: che cos’è e qual è il suo significato - 20. Ottobre 2025

- Cavo per chitarra: guida all’acquisto per scegliere il modello ideale per la tua chitarra - 26. Giugno 2025

- Pickup P90: 5 canzoni per innamorarsene - 8. Febbraio 2025